读后感

《山音》是川端康成于1949年至1954年创作的长篇小说,以战后日本家庭为背景,通过老年视角探讨生死与孤独。

尽管我一直说川端康成是我最喜欢的日本作家,但他的作品我看得并不多,只有《雪国》被我反复阅读。

为什么他的作品看得不多,我却如此笃定他就是我最喜欢的日本作家呢?其实很简单,我本来也没看过几个日本作家的作品(笑),东野圭吾的作品看得多一些,剩下的就是村上春树的了。而《雪国》在我心中一直是神一般的存在,所以最喜欢之名非川端康成莫属了。

川端康成的作品,比如《古都》《千只鹤》《伊豆的舞女》等,一直在我待看的阅读名单之中,只是都没有去看,感觉看川端康成的作品需要一点耐心。如果不是他的忠实读者,可能会觉得他的作品故事性不强,没有什么看头,都是些鸡毛蒜皮的事情,甚至觉得无聊至极,哪有推理小说反转反转又反转来得刺激。

然而,川端康成的文字魅力在于对大自然景色的细腻描绘和遣词造句的美感,这种文风真的可以沁人心脾,让人流连忘返。他的作品中没有什么大喜大悲,只是淡淡的哀愁,就好像在冰冷的月轮之下,静静拂过晚风的群山,给人一种静谧而深沉的孤寂之感。

我最初被《山音》吸引,是因为它的书名和封面,于是决定看一看。

因为对川端康成的生平有所了解,所以在阅读过程中,很多细枝末节的东西,在他人看来稀松平常,却容易让我产生联想。比如开头不久就出现的“氰化钾”,我心里愣了一下,就想起川端康成的自杀。他选择了口含煤气管的方式结束生命,并留下这样一句话:“无言的死,就是无限的活。”这句话也道出了他对死亡的独特看法。

接着,书中男主人公信吾说要解决老了糊涂的问题,甚至提出是否可以把脑袋砍下来,然后去医院洗一下。这个想法让我想起了三岛由纪夫的死法。当年在了解整个过程之后,差点一整周都吃不下饭,每每想起都忍不住干呕,着实太过于离谱了。

三岛纪由夫就是个神经病,其实是三岛由纪夫,不知道为什么我一直叫错这个名字。

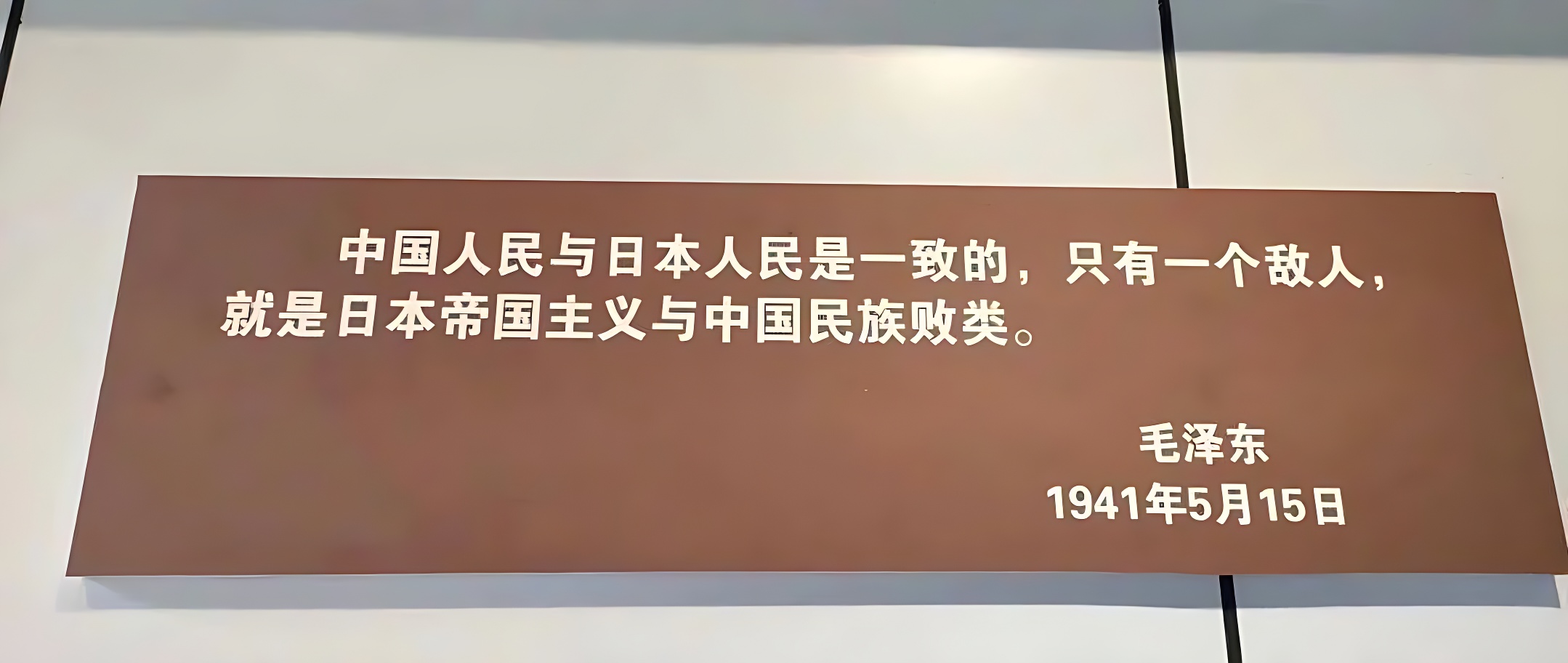

三岛由纪夫是川端康成推荐出道的,后来在文学上造诣颇深,在文坛上也颇有名气,与川端康成亦师亦友。然而,他是个狂热的军事帝国主义右翼分子,崇尚武士道精神,力图复辟军事帝国主义。他狂爱健身,一身肌肉腱子,但后来基本属于精神错乱类型了,组织了私人武装“盾会”,绑架军官,并发表演讲企图发起政变,但没人鸟他。

最终,他以日本传统艺能剖腹自杀的方式明志,“盾会”其他成员充当介错人,可惜砍了几次没成功,差点要咬舌自尽,最后换了个人才彻底了结。

事后,川端康成还到现场去了,虽然没看到三岛由纪夫的尸身,但现场的惨状令人难以想象,一个七十多岁的老人看到那一幕,不知道应该是什么样的心情。

川端康成一直很后悔没有把三岛由纪夫劝到正途,觉得自己没有尽到前辈的义务。他一直念叨“被砍头的应该是我”,总觉得是自己一直以来关于死亡的探讨,影响到了三岛由纪夫,才会让他变得如此极端。

这件事情,估计也给川端康成后来的自杀埋下了伏笔。本来他的晚年生活就郁郁寡欢,一直与孤独为伴,再遇到这种事情,身心俱疲在所难免。

三岛由纪夫虽然有很多评价很高的作品,但我总觉得脑子不太正常的人,其作品也难以引起我的兴趣。类似的还有顾城,他的这句“黑夜给了我一双黑色的眼睛,而我却用它来寻找光明。”也曾激励着很多人,但在了解他的生平以及最后做出的那些残忍的事情后,我基本没兴趣去看他的作品了。

说回《山音》这部作品,在阅读过程中,我其实有点郁闷,因为里面描写了太多信吾和菊子之间很细腻的交流方式,感觉有点过界了。

“扒灰?”

当时我心里就想着,不是吧,这两个字从脑袋蹦出来的时候,就让我想起了《红楼梦》里焦大醉骂的那句“爬灰的爬灰,养小叔子的养小叔子。”贾宝玉还问王熙凤“爬灰是啥意思?”结果被王熙凤骂了个狗血淋头,笑死个人。

我心里暗自祈祷,千万不要往贾珍和秦可卿方向发展啊喂,那可真是三观尽碎,看不下去了。好在看完之后,我才幡然醒悟。其实这和《雪国》一脉相传,不管是信吾的白月光——保子的姐姐,还是菊子,或者英子,还是各种子吧,这些人物都只是信吾对死亡的恐惧而延伸的对生的贪恋的具象化产物,而这贪恋开始慢慢扭曲到不能自已,甚至常年噩梦不止。这种手法在《湖》中也有使用,通过大丑脚的男子银平与美丽动人的少女的强烈对比,表现出对美好事物的追求。所以,扒灰什么的并不存在,只是对死亡的恐惧与对生的贪恋,心里已经有点扭曲了,分不清梦境和现实了,而信吾也深知这一点。

我之前常开玩笑说,东野圭吾笔下的女人没一个好东西,但川端康成笔下的女人却是另一个极端。在川端康成的作品中,每个女性角色,无论美丑、青春与年老、清冷还是热情,都各有特色。她们并非十全十美,但个个都是活生生、很立体的人物,充分展现了女性特有的风采,真是有意思。

说到这种感觉,韩寒镜头下的女人也给我留下了深刻的印象,《后会无期》里的王珞丹,《乘风破浪》里的赵丽颖,都拍得挺美,挺有质感的,至少她们在其他电影或电视剧里,没给我眼前一亮的感觉。不得不说柯达还挺会拍女人的。

关于死亡的话题,人们一直以来都习惯于缄口不言。

在《山音》中,信吾不断地面临着身边友人的离世,这进一步加剧了他对死亡的恐惧。川端康成的一生与死亡紧密相连,他不断经历亲友的离世,甚至被称为“葬礼上的名人”,内心的创伤不断加深。同样,NBA球星麦迪在职业生涯早期,似乎也一直在参加亲朋好友的葬礼。虽然不敢武断地将他的惺忪睡眼与之直接关联,但那种忧郁的气质想必也与频繁面对死亡的经历脱不了干系吧。

在这死亡的探讨之中,有几处情节让我感触颇深。北本因为头发白,发疯似的拔掉白发,以为这样就可以长出黑发,变回年轻,最后拔光头发,终于发疯了也就死掉了。还有一个是因为信吾的工厂是生产氰化钾的,所以友人说可以自由地选择死亡的方式,等哪天想不开,找信吾要下氰化钾就行了。但信吾却不这样认为,他坚称自己是不会这样的:

“一想到只要有了自由,随时都可以行事,就可以产生一股忍受今后痛苦的力量。”

这句话让我想起了前段时间琼瑶的离世。她在离世之前写了亲笔信,道出了自己这样选择的前因后果,以及对死亡的看法。她不想接受备受疾病折磨的结局,而是选择了一个敢于面对终点的人生。

但我认为,不同的人生会有不同的选择,但更多的是无从选择,只能做好当下的每一件事情,不管是如何糟糕的境地,都能从中探寻到一些星火。

在《入殓师》电影中,小林大悟一直在不断地面对死亡,每天都是冰冷的触感,那种冰冷就好像针一样刺痛着他的神经,如同将他全身的灵魂都抽离了一般。所以,当他回到家中的时候,一直死命地抱着自己的妻子,那种对生命的渴望,那种对心跳和体温的留恋,边抱着边哭,这一幕给我留下了特别深刻的印象。

怎么看待死亡?或许可以用《入殓师》的台词来回答这个问题。

“在这里工作得越久,渐渐地我就越相信,死亡,其实就是一扇门,它并不意味着一个生命的结束,而是穿过它,进入另一阶段的一扇门。而我呢,就是守门人,送人们穿过那扇门,并对他们说,路上小心,我们后会有期。”

从某些迹象来看,我一直怀疑英子才是修一的情妇,而绢子是杜撰的人物。看到最后,我还真以为会有一个反转,但并没有如我所愿。所以,我还是手动转换话题,结束关于死亡的讨论吧。

“冬天的旭日泼洒下恍如经过一阵春雨濡湿的暖和的辉光。”

这句是《山音》这本书中我很喜欢的句子。川端康成对美的追求,以及细腻的笔触,勾勒出冬季里的暖阳,带来一种带有温度的冰冷触感。他的一生充满了悲凉和孤独,整本书都弥漫着这种曲调。

但我还是想说,在体会这种情感在肝肠之间百转千回,在感受这种悲伤注入血液并在全身蔓延时,我深信:在物哀、破碎、绝望与唯美这些构成的美感之中,同样能够孕育出希望的种子,指引我们发现生活中的积极之美,就好像那一次:

“凌晨四点醒来,发现海棠花未眠。”

摘抄

- 夏日夕雾迷茫,海上风平浪静。

- 英子是不是企图通过赞美那同居的女伴,达到间接贬低修一的情人的目的呢?她的真心实在难以捉摸。

- 梦中的时间是不可思议的。

- 水田把先逝的鸟山当作了笑料,如今别人也把水田的死当作了笑柄。

- 人们说面具眼睛朝下,面带愁容,表情显得忧郁;眼睛朝上,面部生辉,表情就显得明朗。让它左右活动,据说是表示心潮的起伏。

- 连续出现一系列怪事,诸如在梦中拥抱姑娘,觉得戴面具的英子可爱,几乎要同慈童面具接吻等等,莫非自己心中隐藏着一种游荡的东西?信吾落入了沉思。

- 狗崽成了宗达的画中物,慈童面具成了现实中的女人,或许这两种情况的颠倒也是一种偶然的启示呢。

- 唔。平凡人的生涯就是今年也要活下去,以便能再见到新年的小沙丁鱼干和青鱼子干呀。许多人不是都死了吗?

- 不过,一个女人不会让别的女人妒忌,男人是不是觉得她有点美中不足呢?

- 恍如海啸的是山上的暴风雨声,又有一种尖锐的风雨声盖过这声音迫近过来。

- 冬天的旭日泼洒下恍如经过一阵春雨濡湿的暖和的辉光。

- 染发只是一种掩饰。有掩饰真相的念头,我们就不会出现像北本那样的奇迹。

- 不自然的奇迹是不会持久的。北本拔白发,也许是反抗年龄的流逝,反抗没落的命运。不过,寿命看来又是另一码事。头发虽然变黑了,寿命却不能延长。或许是相反。继白发之后又长出黑发来,因此而消耗了大量的精力,也许这才缩短了寿命呢。但是,北本的拼死冒险,对我们来说也不是毫不相干的。

- 假如北本过世是事实,那么他过世之前白发变成黑发这件事,大概也是事实吧。假如长出黑发来是事实,那么长黑发之前他疯了,大概也是事实吧。假如疯了是事实,那么在疯之前他把头发都拔光,大概也是事实吧。假如把头发拔光是事实,那么照镜子时他眼看着头发变白了,大概也是事实吧。这样看来,友人的话岂不都是事实吗?信吾不寒而栗。

- 一个老人竟如此轻薄而残酷地议论已故老人的传闻,信吾总觉得不是滋味。

- 太太无论怎么好,她丈夫也没有在战争中死去啊。

- 菊子是修一的受害者,同时也是修一的赦免者。

- 心中所想的事,不由得变成自语了。

- 所谓妻子的自觉,就是从面对丈夫的丑恶行为开始的吧。

- 信吾记得,过去从友人那里听说过,向男人坦白这些事,对女人来说是绝对需要的。如果女人另有情夫,让她坦白这种事,她是会犹豫的。

- 惧怕战争灾难的年轻学生如若渴望和平,不彻底贯彻甘地式的不抵抗主义是不行的。

- 是长年陪伴,成为一体同心了?还是老妻连个性和遗言都丧失殆尽了呢?

- 妻子本来没有理由要去死,却为丈夫的自杀而殉身,让丈夫把自己所要说的那份话也包含在遗言中,难道她就没有什么可留恋、可后悔、可迷惘的吗?真不可思议。

- 什么也不言语,只顾伴随男人去死的女人——偶尔也有男女倒过来的,不过大多数是女人跟随——这样的女人如今已经老朽,并且就在自己身边,信吾有点惊恐了。

- 在众人爱戴之中消失。

- 难遇得以今相遇,难闻得以今相闻。

- 没能帮助相原免于堕落的责任在房子吗?在信吾吗?在相原自己吗?还是责任不在于任何人呢?信吾把视线投向暮色苍茫的庭院。

- 飞鸟掠过六乡川熠熠生辉的流水,身上也闪烁着银光。红色的公共汽车从北边的桥上奔驰而过,看上去似非偶然。

- 乔木茂密而浓重的绿韵,仿佛洒落在菊子那纤细的后脖颈上。

- 信吾回想起四五天前在友人家中观赏过的渡边华山的水墨画。画的是一只乌鸦落在枯木的顶梢上。画题是:“乌鸦掠过五月雨,顽强攀登迎黎明。”读了这首诗,信吾似乎明白了这幅画的意思,也体会了华山的心情。

- 不过老兄,倘使像华山那样为区区小事动不动就剖腹自杀,我们该不知要剖腹自杀多少回啦。

- 对任何人的幸福,自己都无能为力。

- 在信吾这伙年过花甲之人的聚会上,衰老的毛病和不治之症的恐怖每每都会变成话题。

- 因为让这种悲惨的疾病的痛苦长期折磨下去,实在是太凄凉了。再说,既然已经被宣判了死期,就希望自己有选择死期的自由。

- 一想到只要有了自由,随时都可以行事,就可以产生一股忍受今后痛苦的力量。

- 停在不是站台的地方。

- 男人自暴自弃,使女人简直束手无策,真让女人无法接近哩。要是遭到遗弃还忍耐下去,那房子就只好同孩子们一起自杀。男人就是在走投无路的时候,还有别的女人跟他一道殉死,也许他还不是不可救药。

- 绢子反抗说,那不是修一的孩子。生不生,她是不会接受信吾的干涉的。是不是修一的孩子,信吾虽然不得而知,但总觉得她是故意这样说的。

- 人真的不能埋在地下憩息吗?过了五万年再起来,或许自己的困难、社会的难题都早已完全解决,世界变成乐园了。

- 红花令人联想到秋野恬静的清晨。

- 方才忘记结法的事就像是谎言似的。

- 她身穿带垫肩的瘦长的蓝大衣,线条从肩流泻而下,一副柔媚而洒脱的姿态。

- 人世间竟有这样酷似的人,甚至令人觉得他们只能是父女关系。不过,这种情况并不多。对那个姑娘来说,恐怕只有这个男人与她这么酷似;对这个男人来说,恐怕也只有这个女子与他这么酷似。彼此都只限于一个人,或者说人世间像他们两人这样的例子仅有这一对。两人毫不相干地生存,做梦也不会想到对方的存在。

- 这两人突然同乘一辆电车。初次邂逅之后,大概也不可能再次相遇了吧。在漫长的人生道路上,仅仅相遇了三十分钟,而且也没有交谈就分手了。尽管相邻而坐,然而也没有相互瞧瞧,大概两人也没有发现彼此是如此相似吧。奇迹般的人,不知道自己的奇迹就离去了。

- 战争年代跟和平时期不一样。

- 那女孩子有点与众不同,爸爸才悄悄地感到她有魅力,才会没完没了地产生各种奇妙的念头。一个女人总要跟别的女人有所不同,才能吸引男子嘛。

- 她那从下巴颏儿到脖颈的线条优美得无法形容。

- 从下巴颏儿到脖颈的线条还飘逸着菊子那少女般的风采。