1. 前言

《名侦探柯南:独眼的残像》是今年 6 月 27 日上映的作品,也是《名侦探柯南》系列的第 28 部剧场版电影。

故事始于毛利小五郎在警视厅时期的同事,外号 “鳄鱼” 的鲛谷浩二遇害。

柯南一行人顺着线索追踪到长野县的雪山,而凶手是否与十个月前的雪崩事件有关?故事就此展开。

最终,事件的转机出现在大和敢助从失忆中苏醒,他记起了雪崩发生时自己看到的那个人是谁。

2. 大场面

我从 2012 年开始看柯南剧场版,当时一口气看完了已有的 16 部。

没想到现在已经出到第 28 部了,在我看来,剧场版这些年有了不少变化。

早期作品特别突出推理叙事,那些构思设计和情节反转,都曾让人惊叹不已。

现在这些元素虽然还在,但感觉力度弱了不少,更多是在追求大场面。

印象里《名侦探柯南:第 11 位前锋》的场面还算小,其他作品不是要毁灭国家,就是要毁掉城市,爆炸场景接连不断,一片轰隆隆的声响。

再加上出现的夸张、反科学操作,电影都快变成科幻片或灾难片了,推理反倒成了次要部分。

说实话,已经有点审美疲劳了。

可能是看久了产生了惯性,也可能是心境发生了变化,但不管怎样,每次出新作还是会期待。

3. 套路

看推理电影,最吸引人的就是最后揭晓凶手的时刻,所以千万不能开弹幕。

好在去电影院观影,不存在这个问题。

这些年看了很多电影,对套路也基本摸透了。

比如摆在明面上的嫌疑人,通常都不是真正的凶手;要是关键人物声称在事故中身亡,其他人为此哀悼、回忆往事时,这个人基本不可能真的死去。

写到这里,想起韩寒很久以前在新浪博客写的杂文,有调侃一些香港电影,但凡出现 “你真是我的好兄弟!” 这句话,下一秒这位好兄弟必领盒饭。

这和动漫里常说的 “有烟无伤”“自古对波左边输” 其实是一个道理。

4. 猜凶手

猜测最终凶手也是一种乐趣,但不管猜中还是没猜中,我发现心里多少都有点不痛快。

就像之前看的《名侦探柯南:万圣节的新娘》,开场不到几分钟我就猜到了凶手,并且笃定就是这个人,一路看到最后,居然真的猜中了。

那种感觉很难形容,是该高兴,还是该失望?居然这么容易就猜中了,心里突然就有点索然无味。

看《名侦探柯南:独眼的残像》时也是这种心态,每次出现新的人物,就会猜测是不是最后的凶手。把可能的人选都猜一遍,就不信没有猜中的时候。

当然,如果猜了五六个人,猜中不算难;但要是只选一个,我就没猜中。

到最后,我一直以为凶手是阿笠博士的那个朋友。

5. 有点刻意

在这部电影里,有个地方让我一直觉得奇怪,毛利小五郎不管和谁提起死者鲛谷浩二,都不叫名字,而是 “鳄鱼” 这个外号。

要都是熟人还好,可面对第一次见面的人,他还是叫外号,对方就会问 “鳄鱼是谁?”,接着他又得解释 “鳄鱼就是死者鲛谷浩二”。

我没记错的话,这种情况出现了四五次。因为追查凶手的过程中,他们见到了好几拨人。

在我看来,这显得不够庄重。“死者为大”,总叫外号不太合适,而且还是陌生人。

虽然毛利小五郎平时一副混不吝的样子,但真遇到大事、进入状态后,就完全不一样了。这从他救自己老婆,以及解决同学聚会杀人事件、自己学生杀人事件时的表现就能看出来。

带着这个疑惑看到最后,才知道这个外号是推理的证据之一。

之前的不和谐感也就说得通了,原来是为了铺垫这个点,有点玩文字游戏的意思。

这个手法,和我最近看的英语语法视频里举的例子有点像。

“有一个小女孩失踪了,警方一直找不到凶手。

最后,突破口来自小女孩继父说的一句话‘She was a good kid’。

警方因此锁定他为凶手,因为他用了过去式‘was’。

在英语里,过去式表明说话人潜意识里知道女孩已经死亡,而当时大众只知道女孩失踪了。”

注:因为记不清具体例子,我曾用 AI 来查一下真实的案件,结果定位到 1992 年美国宾夕法尼亚州的 “万圣节谋杀案”(又称 “肖娜案”)。看内容时还以为找到了,可仔细看原文才发现完全不相关,该案并非因过去式用词而得以告破。无奈之下,只能凭记忆简单整理一下,能表达意思就行。

6. 人物塑造

电影里对独眼的大和敢助、“小胡子” 诸伏高明的塑造很成功,两人有情有义,很有男子气概。

尤其是小胡子替大和敢助挡下枪击,不幸坠入结冰的湖底,之后在水里拔枪向天空射击的场景,画面感特别强。

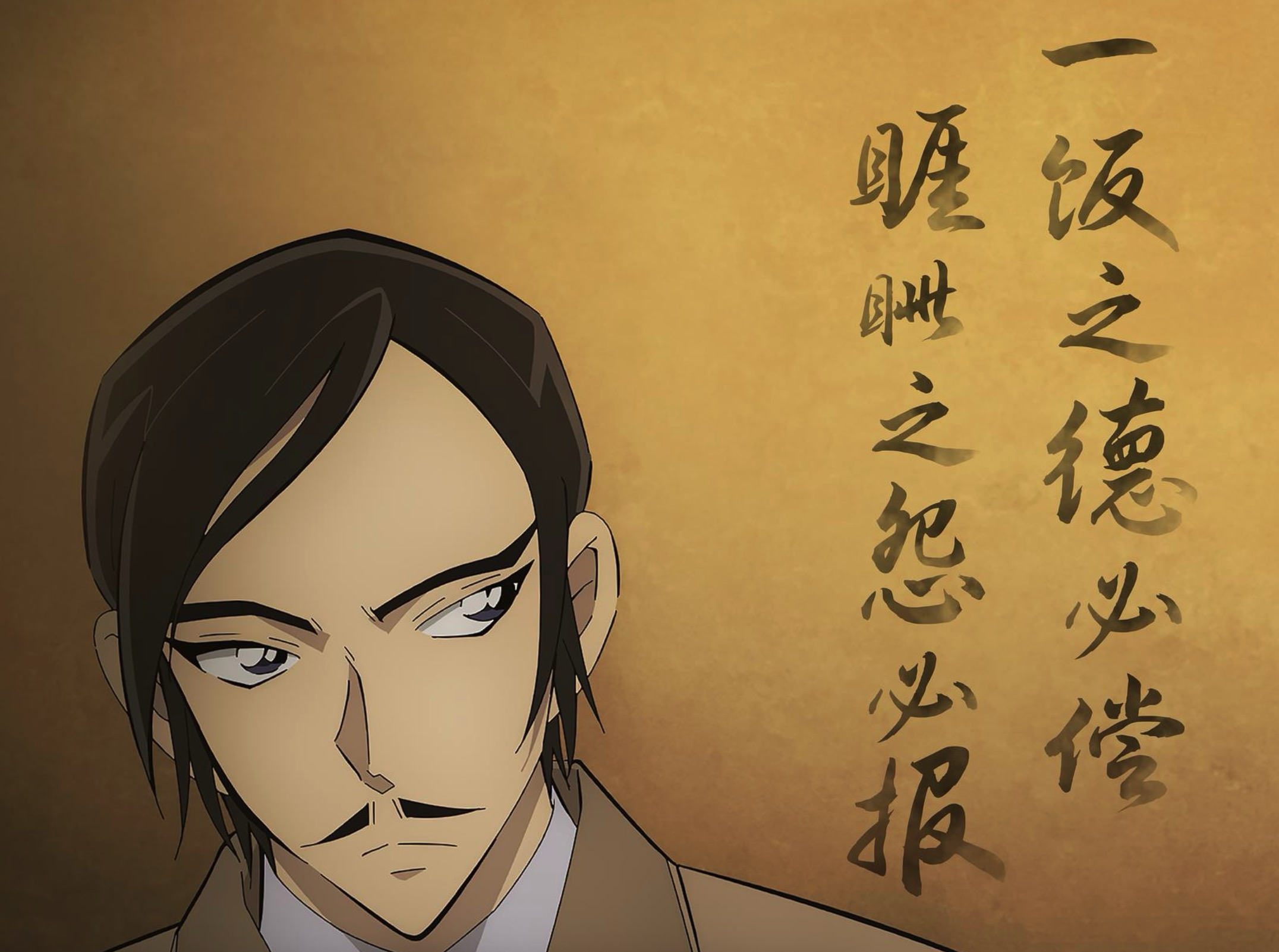

诸伏高明引用了不少中国古代典籍的名言。查资料后才发现,这个人物的设计参考了诸葛亮。

其中 “漆身吞炭” 让我印象深刻,像 “知己知彼,百战不殆” 这类耳熟能详的句子就没什么特别的了。

后来了解了 “漆身吞炭” 的典故,发现是个很感人的“士为知己者死”的故事。

“春秋时期,刺客豫让为给智伯报仇,不惜用漆涂满全身、吞炭弄哑声音以改变声貌,以便接近仇人赵襄子。

赵襄子很有格局,敬佩他的忠义,起初并未杀他。但豫让没有放弃,仍潜伏在桥下伺机暗杀,可惜还是没成功。

赵襄子表示这次不能再放过他,豫让临死前恳求他脱下长袍,让自己刺三剑以告慰智伯,随后便自刎身亡。”

7. 动机

凶手的动机,从个人感情上升到对日本政府不公平政策的抗议,最终因心理扭曲而泄露国家机密。这个理由勉强能说得过去,只是有点落入俗套了。

凶手一开始憨憨的,真相揭露后露出邪恶嘴脸,这种反差感很强,让人觉得人性真的很复杂。

8. 结语

这么炎热的夏天,外面像个蒸笼,在电影院里看到大雪纷飞的场景,心里生出一丝凉意。

因为我本来就喜欢雪,所以虽然对这部电影颇有微词,但总体觉得还不错。

不过,让我收获最多的,其实是 “漆身吞炭” 这个成语。