开篇

“偷我左脚鞋的是英国人,偷我右脚鞋的是日本人,中国人的鞋都叫他们偷光了。无路可走,哪也去不了,走投无路行不得也!”

影片开头就是暴击,南海十三郎疯疯癫癫地坐在房梁上,报警说鞋子不见了。

这段话就是他人生底色最好的注脚,家国情怀贯穿了南海十三郎的一生。

剧情概述

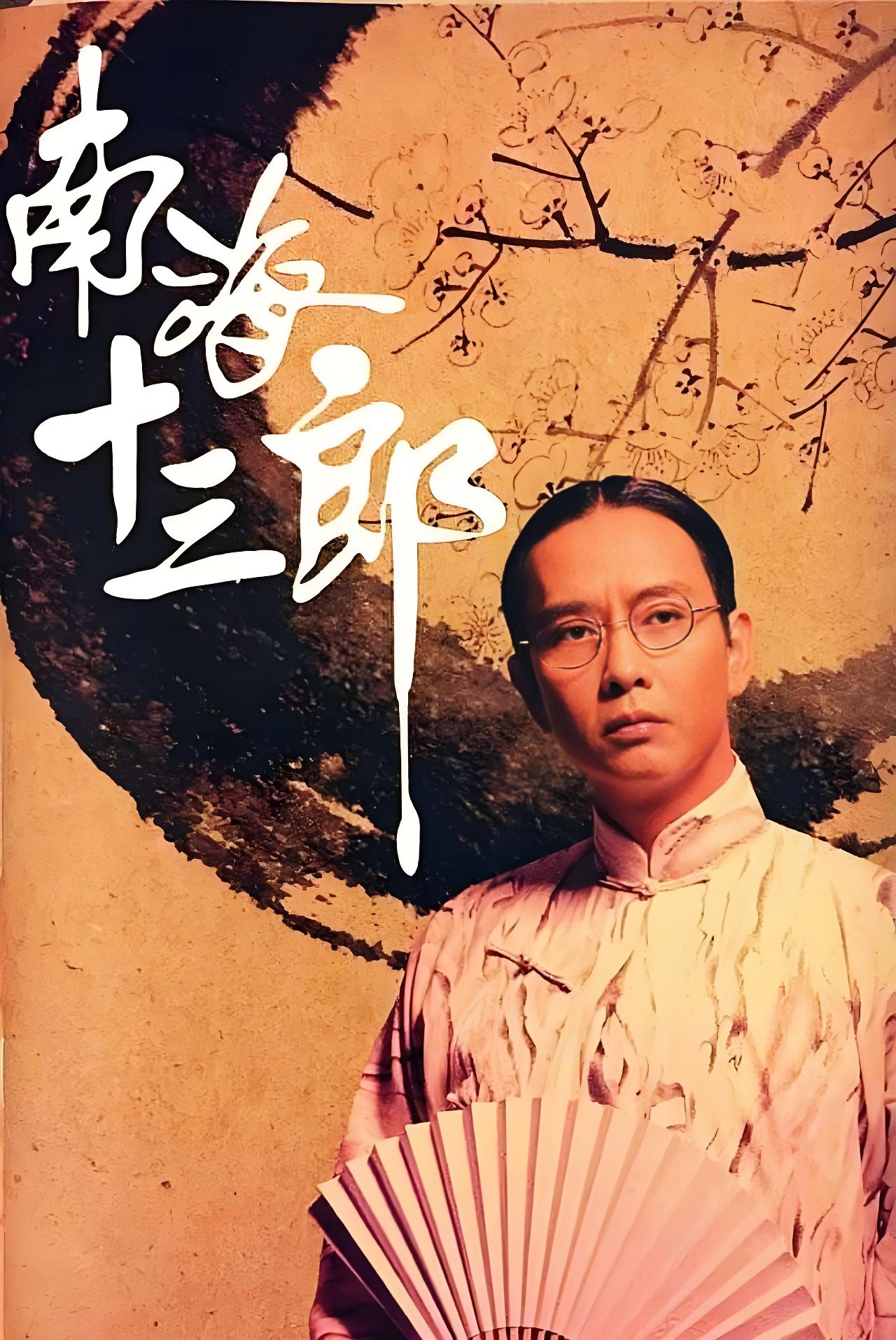

《南海十三郎》是由高志森执导,杜国威编剧,谢君豪主演的传记类型电影,并于 1997 年上映。

影片取材于著名粤剧编剧江誉镠的真人事迹,先是推出舞台剧,然后才拍摄电影,主演都是谢君豪。

江誉镠因生于广东南海,在家中排行十三,所以给自己取了艺名 —— 南海十三郎。

通过一个说书人因聚众滋事被带到警局问话的情节,借由这位说书人之口,讲述了粤剧金牌编剧南海十三郎在艺术生涯中的起伏和沉浮,展现了他极富正义感与傲骨雄心的一生。

1997 年,谢君豪凭借该片获得第 34 届台湾电影金马奖最佳男演员奖。

1998 年,杜国威凭借该片获得第 17 届香港电影金像奖最佳编剧。

士为知己者死

据史料记载,南海十三郎从小就对粤剧产生浓厚的兴趣,甚至平时讲话都不免来一两句唱腔。

影片中,南海十三郎常去听戏,又因坐在前排,立马就发现了薛觉先演出时出现的失误。

演出结束之后,南海十三郎直奔后台,想要见薛觉先,一来指出刚才台上出现的失误问题,二来是毛遂自荐,向薛觉先推荐自己编写的剧本《寒江钓雪》。

这个举动在薛觉先剧团人员看来,分明就是来找麻烦的。

薛觉先何许人也?他是粤剧史上的一代宗师,与梅兰芳并称 “南薛北梅”,资历摆在那里。

被一个不知从哪里冒出来的无名小辈当众挑刺,在众人看来真是不知抬举,南海十三郎一下子就被推了出去,连薛觉先都拦不住。

后来,薛觉先看过剧本之后,大喜过望,感叹此乃上乘之作。

又听闻此人是太史公家的十三公子,忙不迭要登门拜访,邀请南海十三郎加入他的 “觉先声” 剧团。

从这一点可以看出,薛觉先的格局很大。

被一个不知名的毛头小子当众指出问题,不仅没有恼羞成怒,还极力劝阻手下不要乱来,实属难得。

之后还真的去看了别人给的剧本,只能说物以类聚,什么样的人就会吸引什么样的人。

而在影片中,江父听闻薛觉先要来,特意大开中门,这是很高的待遇了。

2021 年,苏炳添在东京奥运会上打入男子 100 米决赛,“亚洲第一飞人” 实至名归。

他回到中山祭祖、在祠堂上香时,也是大开中门 —— 通常只有很重要的事情,才可以开这个中门,平时大家都是从侧门进入。

薛五爷与南海十三郎可谓一见如故,立马邀请南海十三郎来自己剧团当编剧,并说道:“我唱的都是大仁大义之戏。”

南海十三郎大喜,回应道:“我作的都是有情有义之词。”

此后,两人合作推出了很多佳作,引得满堂喝彩,南海十三郎名声大振,“南海十三郎” 之名也开始为世人所知。

影片中,当时的广东戏剧界,有 “觉先声” 剧团的薛觉先、“和平剧团” 的马老大和千里驹三分天下的说法。

“和平剧团” 的马老大想过来挖南海十三郎,说可以给更多的报酬。

当时听到这句话,我就觉得好笑,这个用 “给更多钱” 挖人的手段也太笨了吧?

南海十三郎本就是公子哥,本来就不缺钱,拿这个作为突破口,实在有点没脑子。

南海十三郎回应道:

“现在薛马打对台,势不两立,如果我过去了,现在这帮兄弟怎么看我呢?”

“薛五爷对我有知遇之恩,不管你出多少钱,我都不会去的。”

这便是士为知己者死。

南海十三郎的这些作为,让我想起了《柯南剧场版:独眼的残像》中提到的 “漆面吞炭” 典故。

想起了 “伯牙绝弦” 里俞伯牙和钟子期知音难觅的故事。

也想起了 “不食周粟” 中伯夷和叔齐宁愿饿死也不吃周朝粮食、最终饿死在首阳山上的故事。

能用这些典故来形容南海十三郎,在我心中,对他是十分肯定的了。

我们君子之交,就凭这一杯茶

随着南海十三郎在粤剧界的名气越来越大,他恃才傲物的特性也开始显露出来,为人处世多了几分狂放不羁,很容易得罪人。

但他毫不在乎,或许他一向如此,并非成名之后才变成这样,有话直说,不留情面。

有个叫唐涤生的小伙子,毕业于上海美专,慕名前来想要拜南海十三郎为师,可南海十三郎并不同意,说自己从来不收徒弟。

但唐涤生再三坚持,表明自己对他仰慕已久,南海十三郎拗不过,让他倒杯茶过来。

唐涤生以为南海十三郎是答应收徒了,没想到南海十三郎拿起茶杯,吐了口水进去,举到唐涤生面前说:

“只要你喝下这杯茶,我就收你为徒。”

当时看到这个场景,我就觉得南海十三郎太过分了,真是飘了,对人太苛刻,竟然这样践踏别人的尊严。

可唐涤生犹豫片刻后,咬牙切齿地准备喝下去,不料南海十三郎突然抢过茶杯,讥笑说:

“要我收你为徒?别做梦了。”

唐涤生怒火中烧,痛骂了南海十三郎一顿,并发誓有生之年一定会超越南海十三郎,名气也一定比他还响。

没想到,南海十三郎反而称赞他敢爱敢恨、敢作敢为,让唐涤生再倒一杯茶来。

这一次,南海十三郎答应收唐涤生为徒,但只有一个要求:

在人前不能叫他 “师傅”,只能叫 “大哥”。

学我者生,像我者死

“我可不一样,我的时代跟你的时代不同。看我戏的人,十个有九个是文盲,唱词深一点也听不明白。”

“眼光放远一点,观众的水平会越来越高,写得像我那样有个屁用呀?”

“学我者生,像我者死。”

唐涤生拜南海十三郎为师后,跟随他学习了很长一段时间。

期间,因为唐涤生写的剧本一直在模仿南海十三郎,南海十三郎便说了上面那两句话。

从这里可以看出,南海十三郎是真的有点东西,格局不是一般的大。

这让我想到了周杰伦的《红模仿》,这首歌就是在讲模仿他人这件事:

我常常在想宇宙只有一颗太阳

为什么我的影子这么多 这么像

战胜幻象 和我一样

喜欢模仿的朋友们

崇拜是件好事 欣赏是种美德

但走在我后面 我很担心

别人会看不见你

正如歌词所言,模仿他人会让人丢掉自我,活在别人的阴影之下,当然是不好的。

但关键要看怎么用,模仿他人是目的,还是手段?

如果模仿他人是目的,甘心失去本性,只贪图成功的捷径,那当然该被指责;可如果模仿他人只是一种学习的手段,那就不一样了。

这种模仿,只是因为不知道该如何下手,先借此入门。

就好像学习游泳,你不可能先把游泳理论知识学得很透彻、倒背如流之后才下水吧?

最有效的学习方式,当然是先下到泳池,看到别人做什么动作,自己也跟着做一样的动作。

等做得多了,自然能摸出些门道;即便动作不够规范,这时再通过观看游泳理论知识加以纠正,自然就能学好了。

说着说着,又要说到实践论了。

在《实践论摘要》中有我整理的摘要,实践与理论不断交叉纠正,最终才能完善真理,掌握真理,这里就不过多赘述了。

譬如古龙,一开始也是模仿金庸的小说,只是后来终于走出了自己的风格。

所以,还是那句话,模仿他人是对是错,要看模仿是目的,还是手段。

抗日战争劳军期间

1938 年 8 月 23 日,日本鬼子轰炸上海市区,广州也危在旦夕,所有戏班都解散了。

南海十三郎到了大后方,加入了第七战区,前往曲江写剧本劳军。

他写的剧本,全是大谈男儿自强、民族自强、保家卫国的内容。

可偏偏有个叫任惜花的人,在旁边搭台写剧本,要么是让一个女人穿古装在台上搔首弄姿,大唱靡靡之音;要么是让三个女人穿超短裙、高抬腿,引得台下士兵大喊 “露大腿了,真白呀!真要命啊,快去看啊!”。

看到这一幕,不知道为啥就想起了季羡林大师的日记,他说自己看女大学生打篮球,实际上是来看大腿的,还说 “大腿真黑”。

整个画风,差不多就是《三毛从军记》中上海名媛劳军演出的调调。

这彻底惹毛了南海十三郎,他直接上台大骂任惜花 “扰乱军心、荼毒生灵”。

任惜花也不甘示弱,回嘴对南海十三郎说:“观众没我多,就来这里撒野?”

南海十三郎一拳打了上去,大骂 “狗汉奸”。

最后,将军出面,给南海十三郎面子,说只要他对任惜花赔礼道歉就行。

南海十三郎耐着性子,本来都想道歉了,却还是没忍住,一杯热茶直接泼到了任惜花脸上。

“做戏也做人,戏要启示人生一条正确的路。我的戏全都是导人向善,教人有始有终、顶天立地!”

“任惜花,你编的什么剧本?中国有你这样的人,还有什么希望?还有什么前途?”

从这里可以看出,南海十三郎一身傲骨,无论身处何等艰难境地,都不曾改变半分志向。

只是战争结束后,戏班重新组场开场,可南海十三郎因为打人事件,再加上恃才傲物、脾气实在不讨人喜欢,很多人都不找他写剧本了。

即便真有人找他写剧本,他也坚持己见,不管什么题材,最后都写成主张奋起抗日、宣传爱国精神的内容,很多老板觉得这样的剧本不会卖座,便不接受。

可南海十三郎偏不吃那一套。

后来,他的侄女梅仙邀请他写战争爱情片剧本,可因为导演篡改剧本,南海十三郎怒不可遏,直接翻脸,痛骂导演不懂装懂,还说 “这场戏不准上映”。

就这样不欢而散后,从此再没有人找他写剧本了。

雪山白凤凰

电影最后,已经疯疯癫癫的南海十三郎,始终把一幅画带在身上 —— 那就是《雪山白凤凰》。

他还把画挂在墙上,向小乞丐炫耀,说这幅画多好多好。

可小乞丐看到画上面只是一片空白,什么都没有。

南海十三郎却说说小乞丐不会欣赏画作,还说 “明明是多么美的画作,可惜世人没人识得”。

其实,这里不是编剧刻意暗喻,而是明明白白地表达:

从前的南海十三郎,英俊潇洒、风光无限,身体里装着一颗赤子之心。

现在的南海十三郎,疯疯癫癫、穷困潦倒,身体里装着的,同样还是那颗赤子之心。

从始至终,变的不是他,而是这个世界,是你们。

这让我想到了《天下贰》游戏里的那句经典台词:

“大荒还是那个大荒,只是你们的心变了。”

南海十三郎与李叔同

南海十三郎对戏剧的认真,已经到了较真的地步,这让我想到了李叔同。

李叔同的认真是出了名的。

他当时在浙江当老师时,有个学生偷了东西,学校老师没有办法,实在没有任何头绪,不知道到底是哪个 “兔崽子” 干的这件事。

李叔同见状,就说:“这个事情我来处理。”

随后,他在学校宣传栏贴了告示,让偷东西的学生归还偷盗的物品,并立马投案自首;否则,他就 “求死以殉监管不力之职责”。

这话吓得那个学生立马去投案自首了。

因为他是李叔同 —— 大家都知道,李叔同是真的会做出这种事的。

之所以会这样认为,和李叔同平时的行事作风分不开:大家都觉得他是个较真的人,而且言出必行。

那个学生也没想到事情会闹这么大,不想让局面变得无法收拾。

说起来,南海十三郎和李叔同这两个人,还真有不少相似点:

他们都出身富贵之家,才华横溢、少年得志,性格孤傲;为抗日献身时,都义不容辞;两人形体消瘦,看似弱不禁风,实则铮铮傲骨。

从人生辉煌到最后退场,他们都选择坚守自己的人生信仰,拒绝向世俗妥协。

只是在行事风格上,南海十三郎更外向,不爽就开骂;李叔同则更内敛一些,不会那么直白。

一个是外热内也热,一个是外冷内热。但不管如何,那份 “认真”,却是相同的。

南海十三郎与程蝶衣

恰巧,《霸王别姬》也是讲戏剧相关的故事,里面的程蝶衣是京剧名伶,也是个认真的人。

“不疯魔,不成活。”

“说好的一辈子,少一分钟、一秒钟,都不是一辈子。”

现在想起这些电影台词,还是挺让人感动的。

后来,程蝶衣终于梦醒了 —— 他发现自己不是虞姬,不是程蝶衣,不是小六子,也不是妓女的儿子,什么都不是了。

他就像刚出生、呱呱落地的婴儿,从一开始就是干净的,没有在这尘世中牵扯到一花一草。

既然如此,那就到此为止吧 —— 他在舞台上横剑自刎,结束了一生。

时代的车轮滚滚向前,浪潮铺天盖地、席卷而来,个人真的能逆浪而行吗?

我不知道南海十三郎是否也有过这样的心路历程。

只能感叹岁月的无情 —— 不管多美好的事物,都会有凋零的那一刻;同时,也感恩岁月的怜悯 —— 无论多么糟糕的境地,都会有结束的那一天。

遵守规则才能改变规则

劳军期间,南海十三郎坚持主张爱国奋战、反对靡靡之音,这没有问题。

可战争结束后,在戏班写剧本时,他却不能容忍别人对自己的剧本有半分质疑 —— 这既是他对自己才华极为自负的表现,也可以理解为对艺术性的追求。

但戏班老板要赚钱,这就出现了艺术性和盈利之间的冲突。

那个 “猩猩剧本” 多次被改编时,南海十三郎和戏班老板的冲突,本质上就是这个问题。

我在之前写的《对用户体验的一些思考》一文中也提到过:

追求艺术性和盈利,本身就很难兼容,大多数情况下只能取其一 —— 进一步会曲高和寡,退一步又俗不可耐,“雅俗共赏” 本身就是可遇而不可求的。

比如我要写小说,想要赚很多钱,那么我一定会去研究现在的人喜欢看什么类型的小说,喜欢什么样的故事,喜欢什么样的题材,是武侠还是言情小说?哪怕我内心不喜欢写言情小说,但如果现在的人都喜欢,那么我也会选择写言情类型的小说。因为我知道,如果我要写武侠,虽然是我个人喜欢的,但对于盈利来说,写言情小说风险更小,这个选择显然更明智。另一种情况是追求艺术性,宁愿不赚钱,只是想写出自己满意的作品,这当然可以,但仅限于个人。对于公司来说,这种行为特别危险。

不过,南海十三郎不屑于做这种妥协,我觉得并没有什么问题。

南海十三郎这个人物的所有行为都有迹可循,不是凭空出现的 —— 每一个选择都符合他的性格,让人一看就知道 “这是他会做出来的事情”,不会显得突兀。

他这种 “宁为玉碎,不为瓦全” 的做法,很容易 “杀身成仁”。

原则性的问题,当然不能妥协;但如果不是原则性的问题,稍微灵活应对也未尝不可。

当然,对 “原则性” 的定义因人而异,但大体上有一些共性 —— 不卖国求荣、不作奸犯科。

追求艺术性,本身就是一个人的志向。如果你的目标是达成最终目的,那么 “曲线救国” 的路子也不是不行 —— 那就是 “要改变规则,先遵守规则”。

我们经常听到这句话:“大型公司制定规则,中型公司完善规则,小型公司遵守规则。”

那么,我们要怎么做呢?当然是先让自己成为 “制定规则的人”—— 先做到自己能主导规则,规则自然就由我们制定。

我没记错的话,大概是 2020 年,在 “艾斯吧” 发生过一件很离谱的事情。

事情的起因是这样的:

“艾斯吧” 一开始是 “奥特曼艾斯” 的贴吧,可后来《海贼王》爆火,里面的角色 “艾斯” 人气暴涨,贴吧的吧主也换了人。

有一个《海贼王》艾斯的忠实粉丝当上了吧主,结果把艾斯奥特曼的相关帖子都删了,也不准在吧里发布任何艾斯奥特曼的消息,使得众人苦不堪言,但是又无可奈何。

有一个兄弟实在看不下去了,所以制定了一个周详的计划,并立马执行。

他先是在艾斯吧狂刷存在感,然后和现任吧主搞好关系,在吧里十分活跃且支持吧主的主张。

后来,因为他 “功绩非凡”,在艾斯吧吧主选举中胜出。

没想到,才刚拿到吧主特权,下一秒他就说:“我不装了!我摊牌了!我是艾斯奥特曼铁杆粉丝!”

新上位的吧主,要求吧内不能讨论与艾斯奥特曼无关的话题,并且清空了所有与《海贼王》艾斯有关的帖子,宣称 “重回艾斯奥特曼的荣光”。

当时看完这个新闻,我是真的相信 “光” 了。

所以,我想说的是,改变世界的方式有很多种:可以坚定不移、针尖对麦芒,大不了鱼死网破、两败俱伤;也可以以柔克刚、四两拨千斤。

目的是一样的,只是选择的方式不同,最终要看个人的选择。

第一种:保持内心的坚守,也保持外在的棱角,去改变世界。

第二种:保持内心的坚守,调整外在的方式,去改变世界。

但是,“改变世界” 这种话,有时我会觉得不过是过过嘴瘾 —— 因为这是向外求的事,你无法控制外界的变化;到最后会发现,自己能不被世界改变,就已经很不错了。

AI 对创作的全方面作用

在电影里,南海十三郎在创作的时候,是直接口述,然后有三个助手手抄。

抄的过程中,如果觉得有问题,那就反馈,南海十三郎再斟酌并调整。

我当时看到这个画面,就想到现在各种文艺创作,比如文学创作、音乐创作、电影创作,都可以基于 AI 来完成。

自己则只需要根据自己的审美,去决定最后的成品即可,所以 “一个人完成一个公司的工作” 真的不是痴人说梦。

这个作品的好坏,不全是 AI 决定的,而是由你的能力来决定的。

就拿电影来说,以后真的不需要什么编剧、导演、演员了 —— 一个人就能做完所有工作。

竞争力不再来自于执行层,因为执行层已经被 AI 完全替代;竞争力来自于创意和审美,来自于一个人自身的综合能力。

导演与编剧的权力平衡

导演的权力是否应该比编剧大?

如果是以前,我一定会认为编剧的权力应该要比导演大。

为什么会有这样的想法?可能是源于陈凯歌 —— 他拍出了《霸王别姬》《黄土地》和《荆轲刺秦王》等佳作,但后来的作品却良莠不齐,很多人说这是因为他喜欢瞎改剧本。

再加上,很久以前我听说韩国和美国那边的编剧权力很大,很多作品都是边写边拍的,编剧压力巨大,经常要根据上一集的反馈数据,来调整后续的剧情走向,一切都是为了收视率。

可现在呢?我还是觉得,导演的权力是要比编剧大的。

因为导演是掌控全局的人,电影的全部信息都集中在他这里,他是整部电影拍摄过程中最具决策权的角色。

所以,他的规划和调整,一定是基于最实际的情况出发 —— 剧本写完就是 “死” 的,人是 “活” 的,拍摄过程中会出现各种各样的情况,都要灵活调整。

有时可能是演员超常发挥,灵光一闪间有了新的设计,这种机会极为难得,这个时候,你还要特别死板地按照原有的剧本去拍吗?

所以说,电影的好坏,导演就是第一负责人,不要让编剧去背锅。

这和项目负责人的角色是一样的:项目负责人要对整个项目负责,编剧只是项目中的一个成员,最终的决定权在项目负责人手里。

说回上面的陈凯歌,有没有可能,本来那部剧本就很烂,他不瞎改会更烂呢(bushi)。

谢君豪的表演

凭借在《南海十三郎》中的出色发挥,谢君豪击败出演《春光乍泄》的张国荣,夺得第 34 届台湾电影金马奖最佳男演员奖。

作为新人,这是他的第一部电影,起点就这么高,可谓一鸣惊人。

在我比较久远的记忆里,第一次知道谢君豪,是因为他出演了《仙剑奇侠传》里的酒剑仙。

作为李逍遥的师傅,酒剑仙武艺高强,却陷入年轻时的感情漩涡,终日借酒消愁,是个颓废又邋遢的角色 —— 加上他双眼无神,说实话,这个人物不算讨喜。

但当时看弹幕,都在说 “这是最年轻的金马奖影帝,打败了张国荣”,我便多了几分兴趣。

查看相关资料时,《南海十三郎》这个片名才第一次映入我的眼帘。

在这之后的几年里,我也看了一些影片切片,隐约觉得他能拿金马奖不是没有道理 —— 他在《南海十三郎》里的扮相,和酒剑仙简直是云泥之别。

或许是当时年轻?后来演《仙剑奇侠传》时到了中年?好像也不是,可能是胖了,再加上满脸胡渣,真的很难相信是同一个人。

在《南海十三郎》里,谢君豪的扮相很儒雅,第一眼看上去就很像斯文败类,我第一反应是 “这不是徐志摩吗?”

估计他要是去饰演徐志摩,不会逊色于黄磊。

黄磊年轻时是帅,但脸颊线条太圆;谢君豪则显得更消瘦,多了几分清俊。

可就在这俊朗清秀的外表之下,藏着一颗赤子之心 —— 为人放浪不羁,行事率性而为,傲骨似雪。

这是我一开始完全没有料到的。

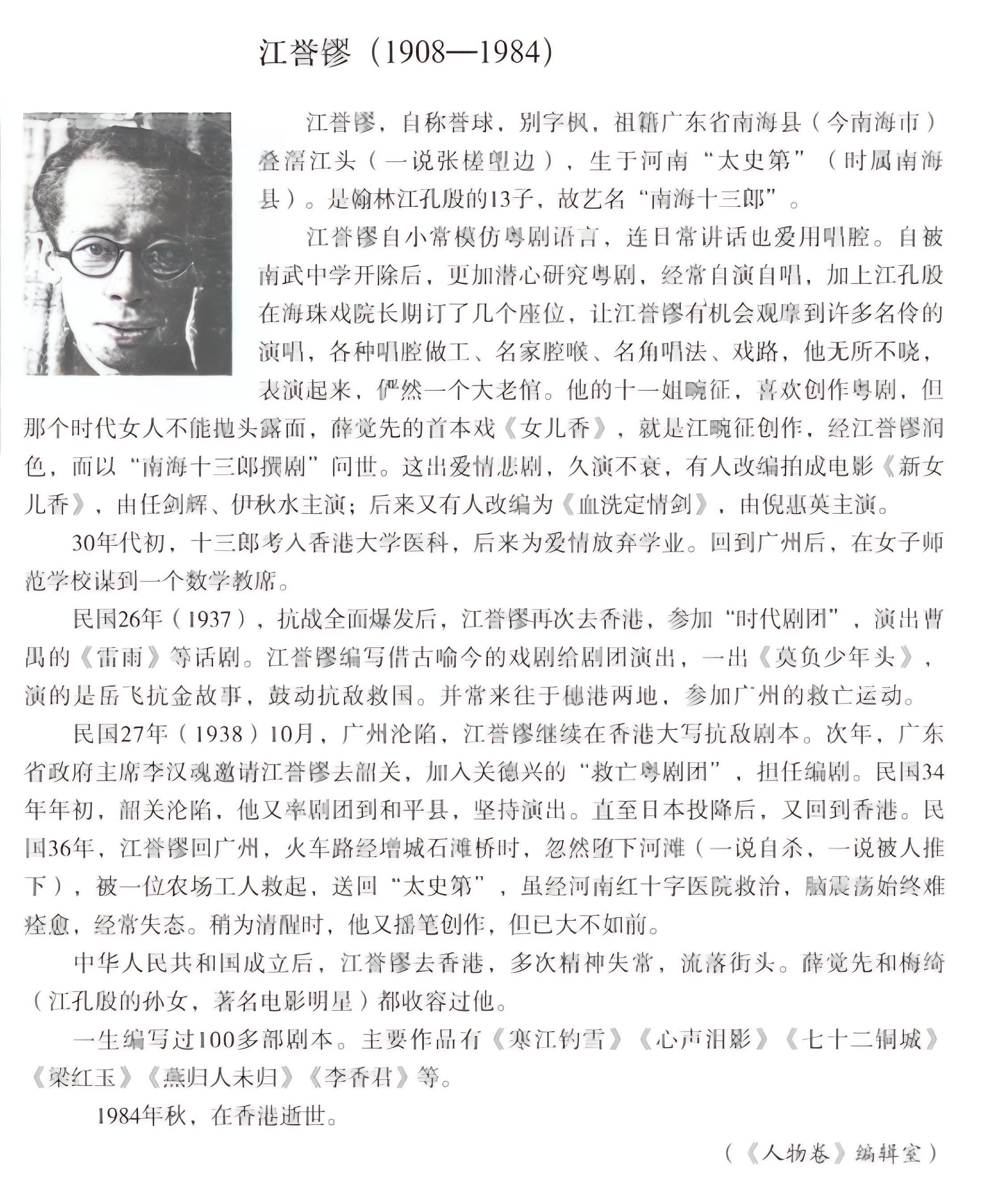

历史上的南海十三郎

历史上的南海十三郎和电影中的形象,是有一些出入的。

因为想了解他的生平,我在网上搜了些资料,百度百科里有一些叙述,但不够详尽,也不敢确定真假。

有张图片里的介绍倒挺多,可也就五六百字,查了它标注的出处《人物卷》,却没找到这本书。

正当我不知如何是好时,意外在广东政协网上看到了一篇《“红绡夜盗寒江雪,痴人正是十三郎”——江誉镠的传奇人生》。

想到这是政府部门官网的内容,真实性应该没问题,我便认真研读了一番。

看完之后,不由得感叹:现实中发生的事情,比电影里的情节更让人动容。

南海十三郎的生母杜氏本是江孔殷的外室,她十七岁在广州黄沙生下南海十三郎后,便不治身亡。

按说这样的出身,南海十三郎在江家本该是个 “小透明”,可有可无。

可赶巧了,广州起义失败后,有多位爱国反抗清廷的革命人士被杀害,江孔殷参与了 “筹葬七十二烈士于黄花岗” 的事,被清廷知道后抓去问罪,罪名是 “通盗之罪”。

江孔殷却辩称:“‘盗’‘杜’两字是同音误传,实际上是我与妓者杜氏有染。”

清廷没有真凭实据,最后只责备江孔殷 “行为不检”,罚了他五千两白银。

从 “生死悬一线” 到 “只罚钱”,江孔殷捡回一条命,对杜氏满是感激。

便让南海十三郎认祖归宗,还对他疼爱有加 —— 南海十三郎一下子成了 “集万千宠爱于一身” 的孩子,人生就此改写。

我看有些资料说,江孔殷有十二房妻妾,其他家人见南海十三郎受宠,心存嫉妒,暗地里给他使坏。

但我觉得这应该是假的:结合南海十三郎从小飞扬跋扈、敢作敢为的个性,他就不是会吃亏的人 —— 当年他还因为仗义执言,敢去烧校长的蚊帐。

再加上他的十二姐其实很有才华,只是当时女子不便抛头露面,有些作品是署名在南海十三郎名下的。

连他父亲江孔殷估计都拿他没办法,真实情况应该和电影里一样,一大家子相处得还算融洽。

电影里的 “莉莉”,在历史上名叫陈马莉。

两人的感情,并非电影里演的南海十三郎苦苦追求,像个痴汉。

事实是,陈马莉的弟弟陈让是南海十三郎的小学同学,这位同学不幸去世后,南海十三郎感念两人的情义,每每想起都很难过,便时常去同学家探望,就这样和陈马莉相识了。

每次谈起去世的同学,两人都满是悲伤,也算 “抱团取暖、共诉哀肠”,久而久之,便互相看对了眼。

后来,南海十三郎去香港上学,两人靠书信往来,感情愈发深厚。

可陈马莉的父亲是个学者,觉得南海十三郎 “学业未成,又是世家子弟,不知稼穑艰难”,担心两人相恋会荒废学业,便让陈马莉返回北京。

文中的 “不知稼穑艰难”,说白了就是 “不当家不知柴米油盐贵”,觉得南海十三郎不是能好好过日子的人。

陈马莉返回北京后,虽然两人相隔南北,却依然书信不断,情义未变。

可没过多久,陈马莉染上了肺病,病情越来越重。

为了不耽误南海十三郎,她主动提出分手,不再和他联系。

南海十三郎看到信后自然不同意,还打算假期去北京见她。

可陈马莉又来信说,自己已经病入膏肓、形容枯槁,不想以这样的模样见他,只想给南海十三郎留下最好的印象。

第二年,南海十三郎从香港大学退学,打算转去北京的医学院继续学习 —— 他途经上海,准备再北上时,却接到了陈马莉的死讯。

他一下子心灰意冷,既没北上,也没回广州,就一直待在上海。

在上海这一年,南海十三郎一事无成。

也是在这一年,他恰巧碰到了陈马莉的同学张慧梅。

张慧梅是粤籍上海商人的女儿,毕业于广州光华医学院。

她见南海十三郎因陈马莉的死而意志消沉,便对他说:

“陈马莉生前有个夙愿,希望有个痴心男子能以她的生平为蓝本,写一部文艺作品,不管是小说还是剧本都好。”

南海十三郎听后,便为陈马莉创作了《梨香院》(上下卷),以此表达自己的心意,至死不渝。

在我看来,张慧梅说的 “陈马莉的夙愿” 不知是真是假:

如果是真的,对南海十三郎而言是莫大的动力;

如果是假的,这个善意的谎言能把南海十三郎从泥潭里拉出来,也足见她的心肠之好。

说回电影,如果把这段真实的感情故事搬上银幕,替换掉电影里 “莉莉” 的情节,我觉得会更感人。

电影里的莉莉,其实没什么错,可观众看电影时容易 “上头”,会觉得 “这个女人不知好歹,在玩弄南海十三郎的感情”。

可实际上,是南海十三郎苦苦追求,莉莉本就不喜欢他,怎么能怪到人家头上呢?

说真的,要是按现实中的故事来拍就好了 —— 估计能赚一波观众的眼泪,也能让后来南海十三郎的 “消沉疯癫” 更有说服力。

因为在没看到这段真实故事之前,我还觉得 “大丈夫何患无妻”,觉得他 “苦苦追求别人,从广州追到上海,人家都嫁作他人妇了,还在那悲春伤秋,困在无谓的情爱里,格局太小,把自己搞得人不人鬼不鬼,至于吗?”

可没想到,现实中的故事竟如此催人肠断。

我现在光是回想这段故事、敲这些文字,心里都突然觉得很难过。

两人情深意切、重情重义,心里都只有对方,凡事都为对方着想,可为什么会是这样的结局呢?

再说说南海十三郎的从戎生涯。

他在部队里主要负责爱国宣传和戏剧劳军,文中提到他 “谨守父训‘未临战地者,非儿子’”,从这句话就能看出江家的教育有多硬核。

这让我想到了 “死字旗” 上的两段话:

“我不愿你在我近前尽孝,只愿你在民族份上尽忠”

“国难当头,日寇狰狞,国家兴亡,匹夫有分,本欲服役,奈过年龄,幸吾有子,自觉请缨,赐旗一面,时刻随身,伤时拭血,死后裹身,勇往直前,勿忘本分。”

江家有三个男子都参军了,南海十三郎是其中之一。

本来作为抗战戏剧工作者,大多待在后方即可,可只有南海十三郎主动去了前线。

而且,军旅生活虽然艰苦,他作为 “公子哥”,却从没觉得自己高人一等 —— 别人吃什么,他就吃什么;不管身处什么险境,都能苦中作乐。

南海十三郎在前线时,还多次和日本鬼子险些交锋,最近的一次距离只有几百米,处境可谓凶险。

可他从未退缩过,真是 “大丈夫死则死矣”,毫无惧色。

这些是这篇传记里让我印象最深的几件事。

其实还有很多细节,可碍于篇幅,我就不一一细说了。

要是写得太多,反倒像在抄那篇传记。

感兴趣的话,大家可以去看看那篇原文,写得很详尽,不会让你失望。

至于百度百科里那张图片的介绍,也可以看看,只是没传记那么详细。

历史上的江孔殷

历史上的江孔殷和电影中的形象,给我的感觉落差极大。

电影里的他像个病恹恹的老人,可现实中的江孔殷,比他儿子南海十三郎还要传奇。

单从前面提到的 “筹葬七十二烈士于黄花岗”“训子‘未临战地者,非儿子’” 这两件事,就能看出他绝非等闲之辈。

事实上,江孔殷是清朝的京官,也是个美食家。

他师从康有为,1895 年参与过 “公车上书”,1904 年赴京参加会试,考中恩科二甲第 27 名进士,还曾奉旨出使日本、朝鲜及中国台湾地区。

慈禧太后曾赏赐他一百二十盆兰花,他回到广东后,因镇压盗匪有功,声名远扬,是当时广东政坛的实力派人物。

江孔殷为人慷慨,广交天下名士,连 “三教九流” 的人都能和他打交道,可谓 “黑白两道通吃”。

他还同情革命党人。

救过汪精卫、陈景华,还协助潘达微将七十二烈士安葬在黄花岗。

这一义举被广为称赞,孙中山、宋庆龄都曾专门登门拜谢。

辛亥革命起义后,他还极力促成广东和平独立,避免了更多战乱。

所以说,南海十三郎的出身本就不简单。

他上小学时,江孔殷就为他安排了 “一对一” 教学。

教他的老师,要么是进士出身,要么是当时有名的学者。

南海十三郎一开始中文没学好,江孔殷就先让他学德语,再请专人辅导中文,之后又安排他学英语,教学资源直接拉满。

而且,南海十三郎和冼星海还是同班同学。

1938 年日军轰炸广州,广州沦陷后,宋庆龄、何香凝、廖承志等人南下香港,南海十三郎还经常去探望他们。

想想看,南海十三郎从小到大认识的全是大佬,都是在史书上会留下名字的人物,我小叮当还能说什么呢。

经典台词

- 心声泪影女儿香,燕归何处觅残塘,红绡夜盗寒江雪,痴人正是十三郎。

- 偷我左脚鞋的是英国人,偷我右脚鞋的是日本人,中国人的鞋都叫他们偷光了。无路可走,哪也去不了,走投无路行不得也!

- 一身子女债,半世老婆奴。

- 我唱的都是大仁大义之戏。我写的都是有情有义之词。

- 我们君子之交,就凭这一杯茶。

- 学我者生,像我者死。

- 黄金股票、世界大事都是过眼烟云,可是一个好剧本,五十年一百年依然有人欣赏,就算我死了,我的名字我的戏,没有人会忘记。

- 做戏也做人,戏要启示人生一条正确的路。我的戏全都是导人向善,教人有始有终顶天立地!

- 相见若似梦,自从别去匆匆,此刻再重逢,咫尺隔万重。

- 你既知我未放松,几番觅你难自控,你不要自弃遗恨痛,今再遇见也是奇逢。

- 错就错在我太像你了,你随随便便就娶了十二个老婆,我弱水三千只钟情一个也无福消受。

- 千万别以为自己是天才,真正的天才只有两种结局:一是早死,就像唐涤生,二是疯了,悲剧收场。

- 其实做人用不着看得太清楚,什么都看得那么清楚,那是很痛苦的。

- 我不洗澡,我经常洗心。做人最重要的心干净就行啦。

- 我家老爷,一辈子吃尽山珍海味,怎么会想到最后要绝食饿死呢?

- 雪山白凤凰。

结语

这次电影观后感,不知不觉就写了上万个字,连我自己都觉得意外。

反复翻看那篇南海十三郎的传记和百度百科里的生平图片,不过三四页纸,可我心里却感慨万千。

我忍不住想,人这一辈子,到底值不值得来这世上走一遭?

我不清楚此刻自己该是什么心情,是云淡风轻,是庄严肃穆,还是凄凄惨惨、悲悲戚戚?

直到想起好多年前,当时明月在采访里说的一段话,突然觉得这些情绪都不重要了。

“我只要翻开那本书,我就是在看大海。它记述了无数人的一辈子 —— 他们不断地挣扎,想出头,想出名;有的为了正义而奋斗,有的为了私利而奔波。可这些人,不管怎么折腾,最后都只在这本书里。你一页纸翻过去,就能翻过无数人的一辈子。”