“曲江南雄之役,踏遍峻岭崇山,冰天雪地,历险如夷,血战后归来,衣物均尽,孑然一身,犹以为荣。”

上面这段话是南海十三郎对自己粤北从军经历的评价,从中我们可以感受到他抗日从军的决心。

他并不是因为父亲的训诫,才如此义无反顾,而是本就满腔热血,视死如归。

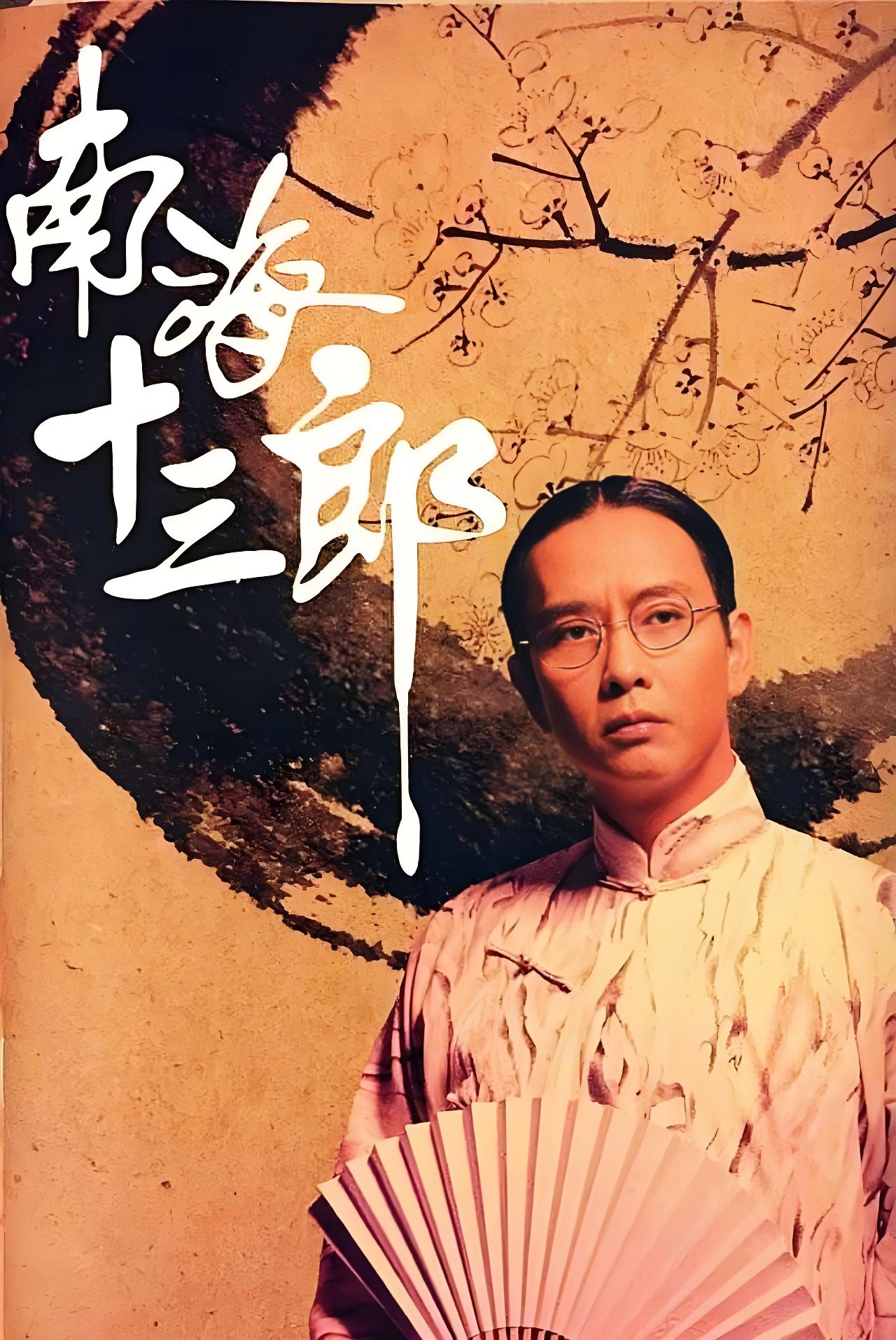

历史上的南海十三郎

历史上的南海十三郎和电影中的形象,是有一些出入的。

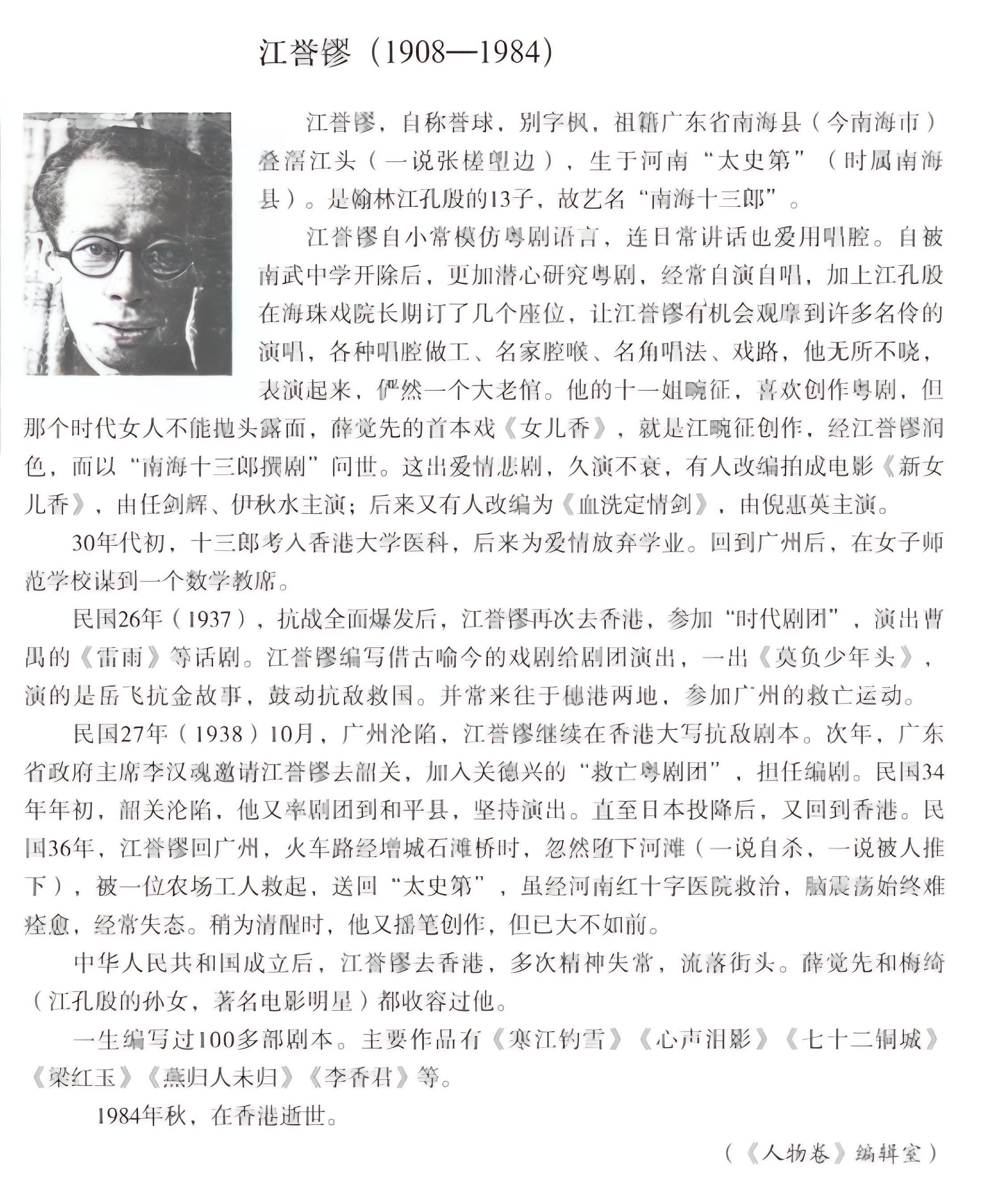

因为想了解他的生平,我在网上查找了一下资料,只在百度百科里,看到了一些叙述,但不够详尽,也不敢确定真假。

有张图片里的介绍,内容看起来倒是挺多的,可也就五六百字,查了它标注的出处《人物卷》,却没找到这本书。

正当我不知如何是好的时候,意外在广东政协网上看到了,一篇介绍南海十三郎生平的文章《“红绡夜盗寒江雪,痴人正是十三郎”——江誉镠的传奇人生》。

想到这是政府部门官网的内容,真实性应该没问题,我便认真研读了一番。

看完之后,不由得感叹,现实中发生的事情,比电影里的情节更让人动容。

南海十三郎的生母杜氏本是江孔殷的外室,她十七岁在广州黄沙生下南海十三郎后,便不治身亡。

按说这样的出身,南海十三郎在江家本该没什么地位。

但是,广州起义失败后,有多位爱国反抗清廷的革命人士被杀害,江孔殷参与了筹葬七十二烈士于黄花岗的事,被清廷知道后抓去问罪,罪名是 “通盗之罪”。

江孔殷却辩称:“‘盗’‘杜’两字是同音误传,实际上是我与妓者杜氏有染。”

清廷没有真凭实据,最后只责备江孔殷行为不检,罚了他五千两白银。

从生死悬于一线到只罚钱,江孔殷捡回了一条命,对杜氏满是感激。

便让南海十三郎认祖归宗,还对他疼爱有加,南海十三郎一下子成了集万千宠爱于一身的孩子,人生就此改写。

我看有些资料说,江孔殷有十二房妻妾,其他家人见南海十三郎受宠,心存嫉妒,暗地里给他使坏。

但我觉得这应该是假的,结合南海十三郎从小飞扬跋扈、敢作敢为的个性,他就不是会吃亏的人。

当年他还因为仗义执言,敢去烧校长的蚊帐,连他父亲江孔殷估计都拿他没办法。

再加上他的十一姐江畹徵其实很有才华,《燕归人未归》唱词“清明节,莺声切,往事已随云去远。几多情,无处说,落花如梦似水流年”,便出自她之口。

只是当时女子不便抛头露面,有些作品是署名在南海十三郎名下的。

真实情况应该和电影里的一样,一大家子相处得还算融洽。

说到江畹徵,在《岭南才女江畹徵情事》一文中可知,她少以诗才闻名,后嫁于汪精卫之侄汪希文,婚后一年,因患淋巴癌,不治逝世,年仅 30 岁,让人不胜唏嘘。

南海十三郎与陈马利的爱情故事

电影里的 “莉莉”,在历史上名叫陈马利。

两人并非是电影里演的,南海十三郎苦苦追求,像个痴汉。

事实上,陈马利的弟弟陈让是南海十三郎的小学同学,这位同学不幸去世后,南海十三郎感念两人的情义,每每想起都很难过,便时常去同学家探望,就这样和陈马利相识了。

每次谈起去世的陈让,两人都满是悲伤,也算抱团取暖、共诉哀肠,久而久之,便互相看对了眼。

后来,南海十三郎去香港上学,两人靠书信往来,感情愈发深厚。

可陈马利的父亲是个学者,觉得南海十三郎学业未成,又是世家子弟,不知稼穑艰难,担心两人相恋会荒废学业,便让陈马利返回北京。

上面的 “不知稼穑艰难”,说白了就是 “不当家不知柴米油盐贵”,觉得南海十三郎不是能好好过日子的人。

陈马利返回北京后,两人虽然南北相隔,却依然书信不断,情义未变。

可没过多久,陈马利染上了肺病,病情越来越重。

为了不耽误南海十三郎,她主动提出分手,不再和他联系。

南海十三郎看到信后自然不同意,还打算假期去北京见她。

可陈马利又来信说,自己已经病入膏肓、形容枯槁,不想以这样的模样见他,只想给南海十三郎留下最好的印象。

第二年,南海十三郎从香港大学退学,打算转去北京的医学院继续学习,他途经上海,准备再北上时,却接到了陈马利的死讯。

他一下子心灰意冷,既没北上,也没回广州,就一直待在上海。

在上海这一年,南海十三郎一事无成。

也是在这一年,他恰巧碰到了陈马利的同学张慧梅。

张慧梅是粤籍上海商人的女儿,毕业于广州光华医学院。

她见南海十三郎因陈马利的死而意志消沉,便对他说:

“陈马利生前有个夙愿,希望有个痴心男子能以她的生平为蓝本,写一部文艺作品,不管是小说还是剧本都好。”

南海十三郎听后,便为陈马利创作了《梨香院》(上下卷),以此表达自己的心意,至死不渝。

在我看来,张慧梅说的 “陈马利的夙愿” 不知是真是假,总觉得是半真半假。

如果是真的,对南海十三郎而言是莫大的动力。

如果是假的,这个善意的谎言,能把南海十三郎从泥潭里拉出来,也足见她的心肠之好。

说回电影,如果把这段真实的感情故事搬上银幕,替换掉电影里莉莉的情节,我觉得会更感人。

电影里的莉莉,其实没什么错,可观众看电影时容易上头,会觉得这个女人不知好歹,在玩弄南海十三郎的感情。

可实际上,是南海十三郎苦苦追求,莉莉本就不喜欢他,怎么能怪到人家头上呢?

说真的,要是按现实中的故事来拍就好了,估计能赚一波观众的眼泪,也能让后来南海十三郎的 消沉疯癫更有说服力。

因为在没看到这段真实故事之前,我还觉得大丈夫何患无妻,觉得南海十三郎苦苦追求别人,从广州追到上海,人家都嫁作他人妇了,还在那悲春伤秋,困在无谓的情爱里,格局太小,把自己搞得人不人鬼不鬼,至于吗?

可没想到,现实中的故事竟如此催人肠断。

我现在光是回想这段故事、敲这些文字,心里都突然觉得很难过。

两人情深意切、重情重义,心里都只有对方,凡事都为对方着想,可为什么会是这样的结局呢?

南海十三郎投身抗日的从戎生涯

再说说南海十三郎的从戎生涯。

他在部队里主要负责爱国宣传和戏剧劳军,文中提到他 “谨守父训‘未临战地者,非儿子’”,从这句话就能看出江家的教育有多硬核。

这让我想到了 “死字旗” 上的两段话:

“我不愿你在我近前尽孝,只愿你在民族份上尽忠”

“国难当头,日寇狰狞,国家兴亡,匹夫有分,本欲服役,奈过年龄,幸吾有子,自觉请缨,赐旗一面,时刻随身,伤时拭血,死后裹身,勇往直前,勿忘本分。”

江家有三个男子都参军了,南海十三郎是其中之一。

本来作为抗战戏剧工作者,大多待在后方,只有南海十三郎主动去了前线。

而且,军旅生活虽然艰苦,他作为公子哥,却从没觉得自己高人一等,别人吃什么,他就吃什么。不管身处什么险境,都能苦中作乐。

南海十三郎在前线时,还多次和日本鬼子险些交锋,最近的一次距离只有几百米,处境可谓凶险。

可他从未退缩过,真是大丈夫死则死矣,毫无惧色。

这些是上面那篇传记里让我印象最深的几件事。

其实还有很多细节,可碍于篇幅,我就不一一细说了。

要是写得太多,反倒像是在抄那篇传记。

感兴趣的话,大家可以去看看那篇原文,写得很详尽,不会让你失望。

至于百度百科里那张图片的介绍,也可以看看,只是没传记那么详细。

历史上的江孔殷

历史上的江孔殷和电影中的形象,给我的感觉,落差极大。

电影里的他像个病恹恹的老人,可现实中的江孔殷,比他儿子南海十三郎还要传奇。

单从前面提到的 “筹葬七十二烈士于黄花岗”“训子‘未临战地者,非儿子’” 这两件事,就能看出他绝非等闲之辈。

事实上,江孔殷是清朝的京官,也是个美食家。

他师从康有为,1895 年参与过 “公车上书”,1904 年赴京参加会试,考中恩科二甲第 27 名进士,还曾奉旨出使日本、朝鲜及中国台湾地区。

慈禧太后曾赏赐他一百二十盆兰花,他回到广东后,因镇压盗匪有功,声名远扬,是当时广东政坛的实力派人物。

江孔殷为人慷慨,广交天下名士,连三教九流的人都能和他打交道,可谓黑白两道通吃。

他还同情革命党人。

救过汪精卫、陈景华,还协助潘达微将七十二烈士安葬在黄花岗。

这一义举被广为称赞,孙中山、宋庆龄都曾专门登门拜谢。

辛亥革命起义后,他还极力促成广东和平独立,避免了更多战乱。

所以说,南海十三郎的出身本就不简单。

而且,他上小学时,江孔殷就为他安排了一对一教学。

教他的老师,要么是进士出身,要么是当时有名的学者。

南海十三郎一开始中文没学好,江孔殷就先让他学德语,再请专人辅导中文,之后又安排他学英语,教学资源直接拉满。

而且,南海十三郎和冼星海还是同班同学。

1938 年日军轰炸广州,广州沦陷后,宋庆龄、何香凝、廖承志等人南下香港,南海十三郎还经常去探望他们。

想想看,南海十三郎从小到大认识的全是大佬,都是能在史书上留下名字的人物,我小叮当还能说什么呢。

结语

历史上的南海十三郎、江孔殷和江畹徵等,生平事迹并不比电影里演绎的逊色。

电影终极只是电影,不管是美化、丑化和改编,都脱离不了现实中的点点滴滴。

但是,在历史长河之中,很多事情,不过饭后谈资,过不了多久,尽数忘却了罢。

仅此而已。

下一篇,我们来聊聊,在我看来,南海十三郎和李叔同、程蝶衣有什么共同之处呢?