“学我者生,像我者死。”

言简意赅。

短短八个字,南海十三郎就讲清楚了自己对于创作的理解,学习别人的长处,而不是去模仿别人。

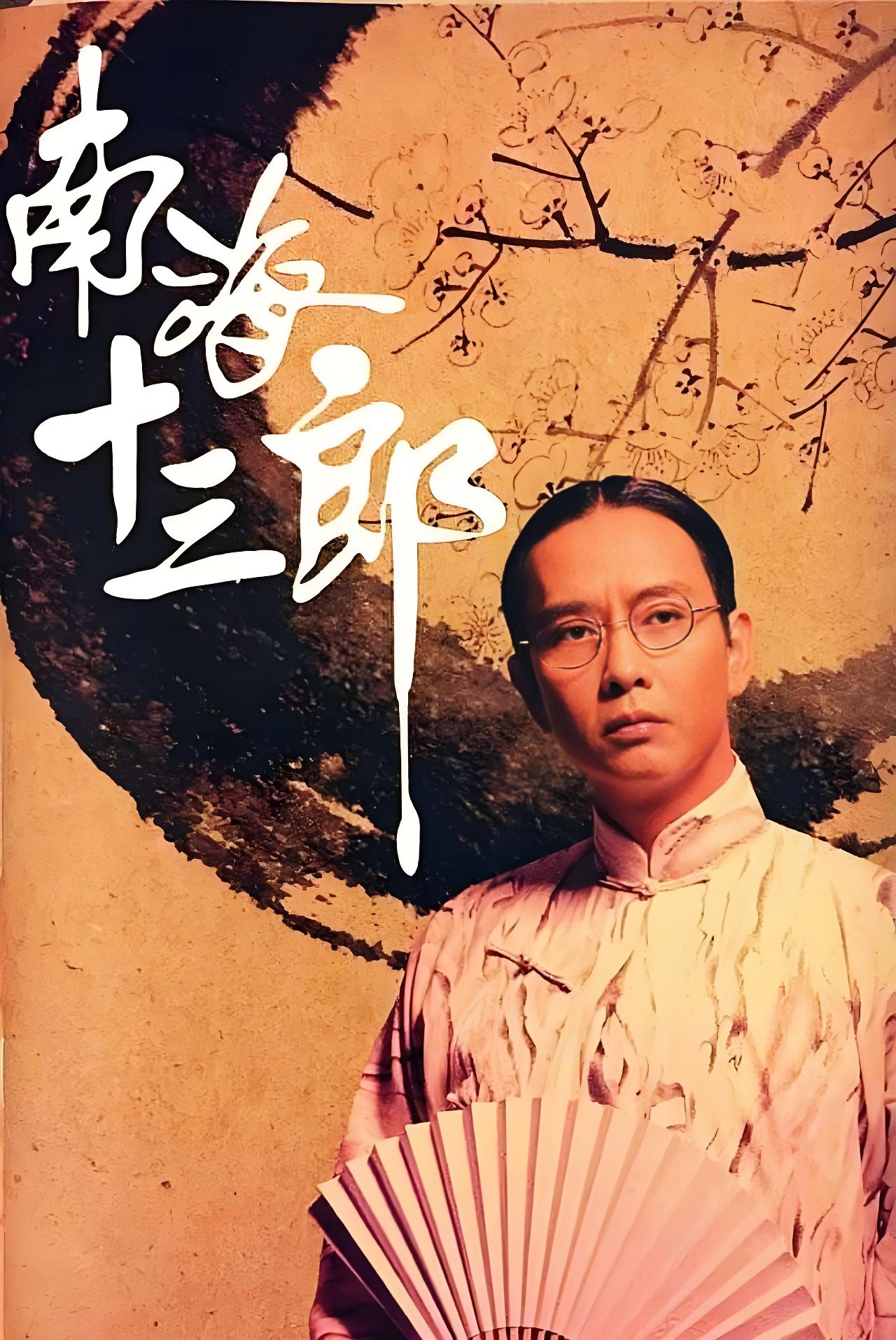

南海十三郎的教学理念

“我可不一样,我的时代跟你的时代不同。看我戏的人,十个有九个是文盲,唱词深一点也听不明白。”

“眼光放远一点,观众的水平会越来越高,写得像我那样有个屁用呀?”

“学我者生,像我者死。”

影片中,唐涤生拜南海十三郎为师后,跟随南海十三郎学习了很长一段时间。

因为唐涤生写的剧本一直在模仿南海十三郎的风格,南海十三郎便对他说了上面这些话。

从这里可以看出,南海十三郎是真的有点东西,还是很有格局的。

自古以来,为人师者,对待徒弟,无外乎两种情况。

一种情况是,怕徒弟比自己厉害,害怕徒弟学习了自己全部的技艺,然后不受管控,不听自己的话,不再为己所用了,甚至可能被取而代之。

说又说不听,打又打不过,这下就完犊子了。

主动权交给徒弟,就要看徒弟有没有良心。

这就是所谓的 “教会徒弟,饿死师父”。

这种情况,在很多武侠小说中尤为常见,比如武功秘籍,虽然传给了徒弟,但还是留了一手,大招是不教给徒弟的。

这一点在职场上也很常见,很多刚入职的新人,请教老员工工作上的问题,老员工要么懒得搭理,要么说得云里雾里、点到为止,不会全盘托出。

生怕对方知道了,会影响到自己的利益,这不就是吃力不讨好吗?无非是下面这三种情况:

我教你,你学会了,把我挤下去了;

我教你,你学会了,不把我挤下去,却开始对我趾高气扬,觉得理所当然;

我教你,你学会了,不把我挤下去,也还敬重我,平时点个外卖、奶茶什么的,但我缺你这杯奶茶吗?

我何必没事找事?反正都是赔本的买卖。

另一种情况是,巴不得徒弟比自己厉害,青出于蓝而胜于蓝,后浪就该把前浪拍在沙滩上。

南海十三郎就是这种情况。

从他对唐涤生说的那些话就能看出来,他一直想要的,就是希望唐涤生往后的发展比自己厉害。

每个时代都有它的局限性,以及在局限性之下采取的、显得妥协的处理方式。

但现在时代变了,唐涤生不应墨守成规,理应顺应时代,抛弃旧时代的陋习。

找到和选择一种更有创新、有生命力的方式,书写自己的精彩人生。

南海十三郎为什么同意唐涤生的拜师?

在回答这个问题之前,需要先想明白,南海十三郎为什么一直不愿意招收徒弟?

可能在他看来,徒弟只会是师父的影子,时代都变了,再学自己这一套不会有出息。

也有可能是他觉得自己脾气太差,没人能忍受。

影片中就展现过南海十三郎脾气差的一面,南海十三郎的创作方式是,自己负责唱,然后安排三个人负责手抄唱的剧本,但因为南海十三郎唱得太快了,三人就抱怨南海十三郎 “能不能唱慢点,都跟不上了”,南海十三郎听闻,直接大骂对方是废物,这都跟不上,要你们做什么?三人破口大骂,直接撂挑子不干了。

但在我看来,最可能的原因是,他遇不到敢于反抗权威的人。

试想一下,南海十三郎声名远播,旁人对他马首是瞻,如果有求于他,巴结还来不及,谁敢对他说一个“不”字?

可在南海十三郎看来,这样的人没有一点志气,正如《伪装者》中王天风说的 “你别指望能力强的人态度好”,是一样的道理。

一个人就算表面再怎么谦卑,内心深处也应该是谁都不服。

表面谦卑、和气是为了在人际交往中避免无意义的纷争,但独处时,就应该诚实地面对自己的内心,我相信,自己一定可以。

所以,唐涤生拜师时,南海十三郎就在试探他了。

那杯吐了口水的茶,到底喝还是不喝?

这让我想到越王勾践,卧薪尝胆,十年忍辱,终得复仇。想到蒲松龄的《自勉联》有言:

“有志者,事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚;苦心人,天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。”

我还想到《寻秦记》中的连晋,右手残废后,为学嫪毐的左手刀法忍辱负重,真在粪坑里待了几天。但这个人为达目的不择手段,最后把乌廷芳送给嫪毐,行径卑劣,算不上好例子,这里就不过多拓展了。

唐涤生选择喝下那杯有口水的茶,可南海十三郎打断了他。

在唐涤生看来,这像是在戏弄自己,而南海十三郎还说:“就是故意戏弄你的!拜师?门都没有!”

唐涤生终于怒不可遏,指着南海十三郎痛骂,说有生之年一定要比南海十三郎更厉害、更出名。

南海十三郎心里很高兴,同意了他的拜师。

我现在在想,如果唐涤生直接打翻茶杯、大骂南海十三郎,南海十三郎是否会同意拜师?

正所谓 “士可杀不可辱”,他或许也会同意。

这所有的一切,都是在测试唐涤生,到底有没有敢作敢为、挑战权威的勇气?

唐涤生拜师,南海十三郎收徒,表面上是南海十三郎选择了唐涤生,实际上,是南海十三郎选择了自己。

模仿与创新的关系

说到模仿他人,我想到了周杰伦的《红模仿》,这首歌就是在讲模仿他人这件事情:

我常常在想宇宙只有一颗太阳

为什么我的影子这么多 这么像

战胜幻象 和我一样

喜欢模仿的朋友们

崇拜是件好事 欣赏是种美德

但走在我后面 我很担心

别人会看不见你

正如歌词所言,模仿他人会让人丢掉自我、活在别人的阴影下,当然不好。

但关键是要看,模仿是目的,还是手段?

如果模仿是目的,甘心失去本性、只图成功的捷径,那当然该被指责。

可如果模仿只是学习的手段,那就不一样了。

这种模仿,只是因为不知道该如何下手,先借此入门。

就像学习游泳。

你不可能先把游泳理论知识学透、倒背如流后才下水吧?

最有效的学习方式,当然是先下泳池,看别人做什么动作,自己也跟着做。

等做得多了,自然能摸出些门道。

即便动作一开始不够规范,这时再看游泳理论知识加以纠正,自然能学好。

说着说着,又要说到实践论了。

我在《实践论》中整理过摘要,实践与理论不断交叉纠正,最终才能完善真理、掌握真理,这里就不过多赘述了。

譬如古龙,一开始也是模仿金庸的小说,后来才走出自己的风格。

所以还是那句话,模仿他人是对是错,要看模仿是目的,还是手段。

结语

好多年以后,在茶馆重逢时,唐涤生双手抓着南海十三郎的胳膊,情真意切地说。

在他拜师时,就对自己说,就算从南海十三郎那里学不到任何东西,也一定要学到那一身傲骨。

可他自己不知道,事实上,从一开始,南海十三郎就是因为他身上有傲骨之气,才选择了他。

说完了南海十三郎对艺术创作的理解,我们知道要做自己,但更重要的是做人。

下一篇,我们来聊聊,家国情怀对于南海十三郎而言,是什么样的一个存在。